A l’occasion de l’exposition Véra Pagava, Lumières de la nuit, au musée Gajac de Villenneuve-sur-Lot, nous projetons un petit film sur l’artiste.

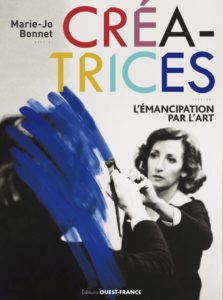

Point d’émergence, Véra Pagava filmée en 1978 dans son atelier par Carole Roussopoulos. Réalisation Marie-Jo Bonnet et Carole Roussopoulos. Récit d’une expérience par Marie-Jo Bonnet :

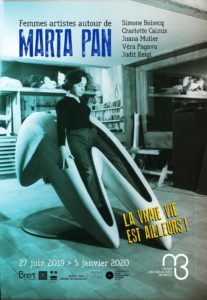

J’ai rencontré Véra Pagava à la galerie Darial, rue de Beaune à Paris grâce à Charlotte Calmis qui m’ouvrait progressivement les portes de la vie artistique. J’étais très jeune et Véra dégageait une sorte d’autorité secrète qui imposait le respect. Mais quel plaisir d’être en sa compagnie et de voir ses beaux yeux bleus émerger de son silence. Plusieurs expositions de Véra ont été organisées par la Galerie Darial jusqu’à ce qu’en 1978, Charlotte Calmis propose de réaliser un film video sur des ateliers d’artistes femmes. Elle souhaitait également filmer le Salon des Femmes Peintres et Sculpteurs auquel plusieurs de ses amies peintres participaient. La vidéaste Carole Roussopoulos accepta cette aventure inattendue et nous sommes allées filmer Véra dans son atelier de Montrouge. Tamara Tarassachvili, la directrice de la galerie Darial, était là avec Charlotte, Carole Roussopoulos (à la caméra) et Paul, son mari pour le son.

Sous le titre « Point d’émergence », le film se proposait de répondre à ces question : « Pourquoi la création des femmes fut-elle occultée par l’histoire ? Quels sont les enjeux, les mobiles et les structures de la Parole féminine à travers ses œuvres d’art, ses écrits, ses utopies ? »

Véra n’était pas comme Charlotte une militante de la cause féministe mais elle avait accepté, l’année précédente, de participer à l’exposition « Utopie et Féminisme » organisée par Charlotte Calmis, alors qu’elle n’aimait pas les étiquettes. Puis elle accepta de bon cœur de se livrer à cette expérience nouvelle. Aucun film n’avait été tourné sur son travail admirable qui creusait la voie de l’abstraction dans une recherche à la fois visuelle et sensible. Ses tableaux récents utilisaient des quarts de ton nous transportant dans un monde inconnu du monde réel qui nous plongeaient dans une présence étonnante. Extatique.

L’installation de la caméra dans ce petit espace, la manipulation des tableaux, le choix le meilleur angle, la lumière, nous demandèrent un certain temps. Véra s’était assise à côté de La ville secrète, silencieuse, et ne se décidait pas à parler.

Elle attendait je ne sais quoi, n’osant pas évoquer sa recherche picturale de la lumière loin des « outrances » de son époque. « Je n’aime pas beaucoup parler de la peinture parce que c’est la peinture qui doit parler et non pas les paroles », dit-elle en relevant la tête. Contemplative au regard doux, elle avait évolué vers l’abstrait en faisant preuve d’une détermination à toute épreuve en dépit d’une vie matérielle difficile due à l’exil.

« Je n’aime pas les outrances dans quoique ce soit, dans aucune opinion, ajouta-t-elle. Moi je crois que la vérité est toujours au milieu de la chose.

- Et quel est le milieu pour les femmes ? et pour vous ? demande Carole.

« Pour moi, c’est le métier. C’est mon métier de faire le mieux possible, de transmettre le mieux possible ce que moi je ressens. Je pense que toutes les femmes qui travaillent doivent penser comme moi, c’est-à-dire de transmettre cette richesse qu’elles ont en elle, ce sentiment de quelque chose qui nous entoure qui est immense, qui nous dépasse et dont nous ne sommes pas responsables. Mais c’est en nous. C’est très difficile de préciser. C’est une énorme présence qui a mon avis existe dans toute la création.

Je vous ai dit que j’essaie de transmettre ce que je ressens, cette chose immense qui nous entoure et m’inspire, mais je suis obligée de le transposer dans mon langage de peintre qui a ses lois, ses paroles. Ce n’est pas de la littérature, du tout, du tout. Ça a a faire avec l’ombre et la lumière et avec l’espace, parce que vous êtes devant une toile qui est plate, qui n’est rien et faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus grand que nous même. Alors, bien sûr, là il faut lutter avec une certaine faiblesse que chacun de nous nous avons en nous et se rapprocher le plus possible de cette force qui nous entoure et qui est en nous n’est pas réfléchie. Mais c’est une toute petite voix qui est en nous et qui nous dit « c’est juste ou ce n’est pas juste ». Elle est terrible cette voix. Parfois on a la flemme et quand même, elle parle.

Marie-Jo Bonnet, docteur en histoire